メインフレームとは?最適な移行方法とオープン化のポイントを徹底解説

企業の基幹業務システムにおいて、メインフレームは長年重要な役割を担ってきました。

しかし、技術の進化や市場環境の急激な変化により、多くの企業が現行のITインフラを見直す必要に迫られています。レガシーシステムとなったメインフレームを使用し続けることは、コストの増大や運用面での制約を引き起こす可能性があり、リスクが拡大する一因となり得ます。

本記事では、メインフレームの基本的な概要をはじめ、そのメリットとデメリットを整理しながら、オープン化やクラウド移行など、新しい運用に向けた最適な選択肢をご紹介します。

未来図編集部

未来図編集部具体的な移行事例や手法も紹介するので、最適なIT戦略を選択するためにぜひ参考にしてください。

メインフレームの定義と特徴

メインフレームは、企業の基幹業務システムや膨大なデータ処理を担うために設計された、大型で高性能のコンピューターです。高い処理能力と信頼性を備えており、金融や医療、製造業など、活躍する分野も多様です。

メインフレームはそのパワフルな強みを活かし、大量のトランザクションを処理しながら高い稼働率を維持する能力が特長です。また、セキュリティが非常に強固で、企業が機密データを安全に管理するための信頼できる基盤となっています。近年はIT領域の技術革新に伴い、最新のクラウド技術との統合を進める動きがある点も特長です。

メインフレームの歴史と進化(国産汎用機〜クラウド時代まで)

メインフレームの起源は、1950年代にIBMが開発した「IBM 701」にさかのぼります。

「IBM 701」は科学的計算や軍事目的のデータ処理に使用され、その後の商業的応用への道を開きました。

1970年代には、メインフレームが企業の基幹システムとして普及し、日本国内でも大規模な導入が進み、高度経済成長を支えました。特に目立ったのが、金融機関や製造業での活用です。その安定性と信頼性の高さが評価され、後年には技術進化により性能が飛躍的に向上し、現在ではAIやクラウド技術と統合される形で運用されています。

メインフレームのメリット・デメリット

メインフレームは、高い安定性と強力な処理能力、堅牢なセキュリティを備えています。一方で、高額な維持費や技術者不足、最新技術の導入の難しさといった課題も存在することから、有効に活用するためには工夫も求められます。

メリット

| メインフレームのメリット | 高い安定性と処理能力 |

|---|---|

| 膨大なデータやトランザクションの処理が可能 | |

| 堅牢なセキュリティ |

メインフレームは、高い安定性と処理能力を備え、膨大なデータやトランザクションの処理が可能な点が、最大の特長です。加えて堅牢なセキュリティにより、金融機関や政府機関など機密性が求められる分野では、特に広く利用されています。

また、長年の運用実績を活かしたメーカーサポートが充実していることは、導入企業から高い信頼を集めています。

デメリット

| メインフレームのデメリット | 高額な運用コスト |

|---|---|

| 技術者不足 | |

| 最新技術を取り入れることが難しい | |

| 特定ベンダーに依存するベンダーロックインの問題 | |

| 既存資産の保守に多大なリソースを割く必要がある |

一方、メインフレームには、高額な運用コストや技術者不足といった課題があります。クラウド技術が普及する中、メインフレーム環境では最新技術を取り入れることが難しく、持続可能性が懸念されています。

また、特定ベンダーに依存するベンダーロックインの問題も挙げられます。システムの柔軟性や拡張性を損ない、企業利益に悪影響をもたらしかねません。

さらに、既存資産の保守に多大なリソースを割く必要がある点も課題です。

これらのことから、企業のIT戦略ではメインフレームを考慮した慎重な計画の策定が求められています。

メインフレームの種類、ベンダー別の特徴

メインフレームは富士通、IBM、NEC、日立の4社の製品が一般的ですが、クラウド時代への移行に伴い、一部メーカーは撤退を発表しています。

それぞれの特長や対応状況を紹介します。

富士通製メインフレームの特徴

富士通製メインフレーム(大型汎用コンピューター)は2030年に生産終了、2035年にサポートの終了を予定しています。

一定のシェアを誇る同社のメインフレームということもあり、複数の企業が運用システムの見直しや、移行計画策定の必要にさらされているのが現状です。

富士通製メインフレームを利用している企業は、モダナイゼーションやマイグレーションといった、次のステップを検討しなければなりません。

IBM製メインフレーム

IBMのメインフレームは、世界73カ国、28業種で利用される、高い信頼性を誇る製品です。特長といえるのが、ハイブリッド型メインフレームを提供し、クラウドやAI技術との統合が進んでいる点です。この製品は、膨大なデータ処理を求める業界において、スピードと安定性の両方を兼ね備えており、いまだに最前線の需要に応え続けています。

また、IBMは独自のセキュリティ技術を強化し、データの保護に注力していることが強みです。従来のメインフレームの課題を解消することで、最新環境での活用にキャッチアップしています。

NEC製メインフレーム

NECは2022年6月に最新メインフレーム「ACOS-4」シリーズの「i-PX AKATSUKI/A100シリーズ」を発表しています。高速処理性能と高い信頼性が特長であり、多くの企業で基幹システムとして採用されています。長年培った技術をベースにしつつ、最新のITトレンドを取り入れた機能強化を行った結果、国内市場において競争力を維持し続けているサービスです。

IBM製メインフレームの特徴

日立はメインフレーム製造から完全に撤退し、今後はOS開発に限定することを発表しました。この方針転換により、新しい製品の供給は行われず、既存顧客が利用するシステムの運用支援に注力しています。

日立製メインフレームを利用する企業は、運用の安定性を維持するべく、新しい対応が求められているところです。

メインフレームの現在と課題

富士通製メインフレームの販売およびサポートの終了を皮切りに、メインフレーム運用は現在大きな転換期を迎えています。既存環境からの脱却を余儀なくされている企業は少なくありませんが、それにはいくつかの課題が背景にあります。

代表的な課題がメインフレーム関連の技術者不足です。高齢化やスキルを有した人材の少なさに伴い、現場を担当できる技術者が足りなくなっており、長期的な運用の困難さが増しています。

加えて、運用コストの高さも多くの企業にとって負担です。人材不足やベンダーロックインにより、維持管理の余計な負担が発生するだけでなく、クラウド環境に比べると相対的に負荷が大きいことが、問題視されています。

富士通メインフレームの移行先に

AWSが最適な理由

| 本動画では、富士通製メインフレームからクラウド移行を検討している企業様向けに、移行先や移行方式について詳しく解説します。富士通製メインフレームの移行を検討しているものの、なかなか着手できていない、具体的な移行方法がわからないとお悩みの企業様はぜひご視聴ください。 |

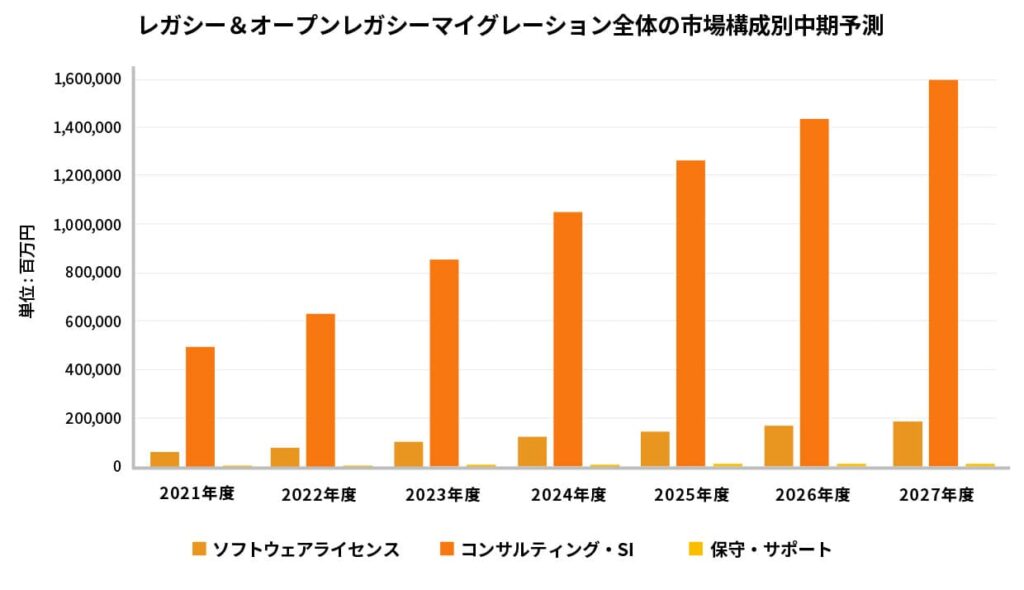

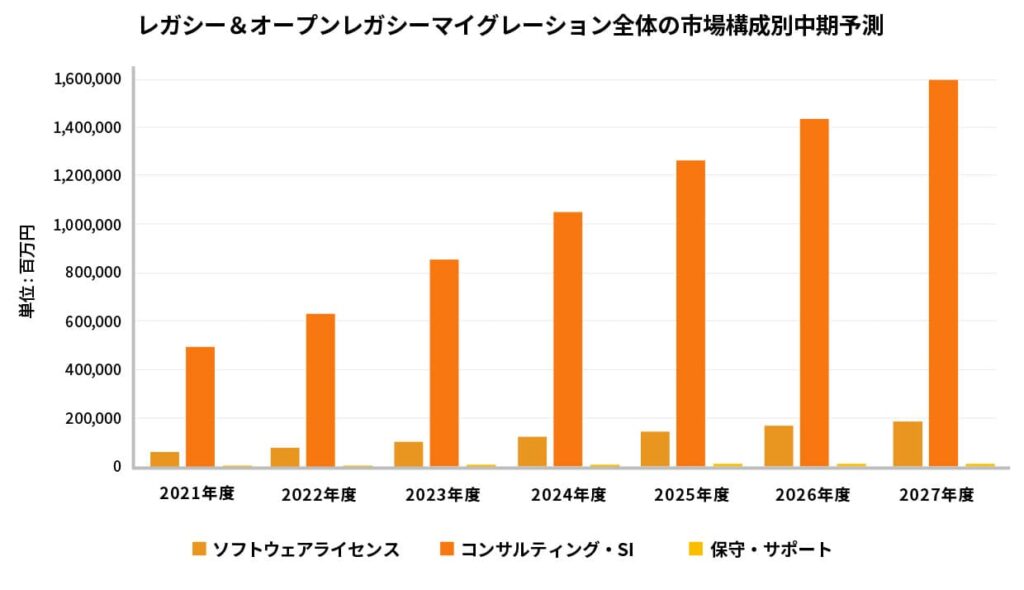

メインフレームとレガシーマイグレーションの市場動向

(出典:デロイトトーマツミック経済研究所「レガシー&オープンレガシーマイグレーション市場動向 2024年度版 (mic-r.co.jp)」(2024年8月発刊))

メインフレームの問題が浮き彫りになる中、注目を集めているのがレガシーマイグレーションです。

レガシーマイグレーション市場は拡大を続けており、2023年度には前年比133.7%の3,987億円、2024年度には5,873億円に達する見通しです。この成長の背景には、UNIXやERPのサポート終了(EOL)があると考えられるでしょう。

EOLについて詳しくはこちらの記事でも解説しています。

特に、SAPの2025年問題や2027年問題は移行需要を加速させており、企業によるシステムの近代化に向けた取り組みを強化しています。メインフレームを保有する企業にとっても、この市場拡大は移行を検討する好機であり、オープン技術やクラウド環境への移行が選択肢として注目を集めています。

レガシーマイグレーションについて詳しくはこちらの記事でも解説しています。

レガシーマイグレーションの方法と主な特長

レガシーマイグレーションには、既存システムを最新の技術環境に適応させるための方法が複数存在します。代表的な手法としては、システムを一から再構築する「リビルド」、既存コードをそのまま移行する「リホスト」、そしてプログラミング言語や技術を更新する「リライト」です。それぞれの方法について、こちらで解説します。

| カテゴリー | 主な特長 | |

| マイグレーション | リビルド | レガレーシステムをビジネスプロセスのレベルから見直し、新しいピジネスプロセスとシステムを構築す る。 〔レガレーシステム➜オープンシステム、クラウドへのシステム再構築〕 |

| リホスト | メインフレームで動作するCOBOLやPL/Iなどレガシーアプリケーションを、再開発せずにオープン環境 に移行。 〔COBOL、PL/I➜OpenCOBOL(MF COBOL、NetCOBOL)〕 | |

| リライト | システムロジックを維持し、既存のソースコードをコンテナ環境用のネイティブJavaアプリケーションに変換、オープンシステム上で稼動させる。 〔COBOL、PL/I➜Java〕 |

(出典:デロイトトーマツミック経済研究所「レガシー&オープンレガシーマイグレーション市場動向 2024年度版 (mic-r.co.jp)」(2024年8月発刊))

リビルド

リビルドは、既存システムの仕様や設計を完全に見直し、最新技術を用いてシステムを一から再構築する手法です。リビルドは既存システムの制約から一気に解放される一方、開発期間やコストが大きくなるリスクもあります。

リビルドによる新しいシステムの構築は最新のトレンドや技術を取り入れた柔軟な環境を実現でき、将来的な拡張性も向上します。その効果を最大限に引き出すためには、詳細な計画と専門的な知識が必要です。

リホスト

リホストは、既存のビジネスロジックを変更せずに、ハードウェアやオペレーティングシステムを新しい環境に移行する手法です。この方法は、短期間で移行を実現し、コストを抑えながら既存システムの安定性を維持できます。

リホストは、クラウド環境への移行やハードウェア更新に適しており、特にダウンタイムを最小限にしたい企業にとって効果的です。既存資産を維持しつつも、新しいプラットフォーム上での運用効率を向上させられる現実的な選択肢といえるでしょう。

リライト

リライトは、古いプログラミング言語やプラットフォームを使用するシステムを、新しい言語や技術に移行させる手法です。技術的負債を解消し、最新のトレンドやセキュリティ基準を取り入れた運用が実現します。

リライトは既存システムの制約を超えて、新たなビジネス要件に適応する柔軟性を実現できる点が特長です。一方で、コードの全面的な書き換えが必要であり、計画的な移行と高い技術力が求められます。運用中の課題を抜本的に解決し、新しい価値を生み出したいと考える場合、リライトは有効なアプローチです。

どの方法がベストなのか

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 実績 | 構成比 | 実績 | 構成比 | 対前年比 | 見込み | 構成比 | 対前年比 | |

| リホスト | 77,600 | 29.8% | 99,700 | 31.2% | 128.5% | 123,400 | 32.6% | 123.8% |

| リライト | 69,600 | 26.7% | 82,600 | 25.9% | 118.7% | 90,500 | 23.9% | 109.6% |

| リビルド | 81,400 | 31.2% | 99,100 | 31.0% | 121.7% | 123,800 | 32.7% | 124.9% |

| リテイン | 32,000 | 12.3% | 38,100 | 11.9% | 119.1% | 40,800 | 10.8% | 107.1% |

| 合計 | 260,600 | 100.0% | 319,500 | 100.0% | 122.6% | 378,500 | 100.0% | 118.5% |

レガシーマイグレーションの移行手法別推移

(出典:デロイトトーマツミック経済研究所「レガシー&オープンレガシーマイグレーション市場動向 2024年度版 (mic-r.co.jp)」(2024年8月発刊))

短期間での移行とコスト抑制を求める企業には、リホストが最適と考えられます。

リホストは既存コードをそのまま活用し、クラウドやオープン環境へ迅速に移行できるため、ダウンタイムや開発工数を最小限に抑えられる点が評価されています。

一方、長期的なコスト削減や柔軟性を重視する企業では、リビルドやリライトが適しています。まずはリホストで既存システムを安定稼働させながら、次の段階でリライトを検討するのも有効な方法です。これらを踏まえて自社の状況に応じて、最適な手法を選べるようになることが理想です。

メインフレームのオープン化とは

メインフレームのオープン化とは、独自の仕様に基づいて運用されてきたブラックボックス化したシステムを、標準的でオープンな技術やプロトコルに適応させるプロセスを指します。この取り組みにより、メインフレームと他のシステムや環境間での相互運用性が向上し、柔軟性や拡張性の確保が可能です。

オープン化の実現は、クラウドやハイブリッド環境への移行を容易にしてくれます。運用コストの削減や技術者不足への対応にもつながるため、将来性の面でも高く評価される施策です。

また標準化技術を採用すれば、ベンダーロックインの回避や既存資産の有効活用にも役立つことから、積極的に進めたい取り組みといえます。競争力を強化しつつ、IT戦略の持続可能性を高める手段として注目されている手法です。

特に富士通製メインフレームのオープン化については、以下のページで成功事例をご紹介しているため、ぜひご確認ください。

メインフレームからクラウドサービスへの移行

メインフレームからクラウドサービスへの移行は、信頼性が高く、コスト効率に優れたマイグレーション手法とされています。この移行により、オンプレミス環境に比べて柔軟性が向上し、スケーラブルなインフラを構築できます。また、運用管理の負担が軽減され、最新技術へのアクセスが容易になります。

メインフレームからAWSへの移行

AWSへの移行は、メインフレームをクラウド環境へシームレスに移行する信頼性の高い方法として注目されています。この手法では、導入コストと保守・運用管理コストを大幅に削減できるため、費用対効果の高い選択肢です。

AWSは、ハイブリッドクラウドやマルチクラウド環境にも対応しており、柔軟な運用ができるサービスとして評価されています。データセキュリティとコンプライアンスへの対応を強化しており、機密性の高い領域における重要な業務データを、安全に移行できます。

移行プロセスでは既存のシステムを活用しながら、AWSのネイティブサービスを統合することで、運用効率を最大化できます。現代のビジネス要件に即したITインフラを構築する上では、積極的に検討したいところです。

富士通製メインフレームからの移行先としても、AWSは非常に有力です。

富士通メインフレームの移行先に

AWSが最適な理由

| 本動画では、富士通製メインフレームからクラウド移行を検討している企業様向けに、移行先や移行方式について詳しく解説します。富士通製メインフレームの移行を検討しているものの、なかなか着手できていない、具体的な移行方法がわからないとお悩みの企業様はぜひご視聴ください。 |

メインフレームからの移行事例

メインフレームからの移行事例の一つとして、金融業界における保守管理会社の事例が挙げられます。IBM製メインフレームのオープン化が急務となっていたこちらの会社では、リホスト方式により、既存のCOBOLロジックを崩すことなく、品質を担保した移行を実現しました。

事例の詳細については、以下のページよりご確認ください。

メインフレームのマイグレーションならRe@noveにお任せください

シーイーシーのマイグレーションサービス「Re@nove」では、メインフレームのマイグレーションに特化したソリューションを提供しています。リホストやクラウド移行など、企業のニーズに応じた最適な移行手法を提案し、移行プロセスを全面的にサポートできるサービスです。

高い技術力と豊富な経験に基づき、クライアント様の効率的な移行計画の策定を支援します。移行に際しては移行後の運用支援も充実しており、安心して新しいIT環境を整えることが可能です。

富士通製メインフレームのマイグレーションについてはこちらから

IBM製メインフレームのマイグレーションについてはこちらから

リホストマイグレーションに関する動画はこちら

メインフレーム関連のよくある質問

- メインフレームのオープン化とはどういう意味ですか?

-

メインフレームのオープン化とは、従来の専用システムから、オープンな技術や標準規格を活用した柔軟な実装を目指すプロセスを指します。これにより、既存のメインフレームのリソースをクラウドや最新のアプリケーション環境と統合したり、開発プロセスを効率化したりすることが可能になります。

- メインフレームとは何ですか?

-

メインフレームは、大量のデータ処理や高い信頼性が求められる業務を遂行するための大規模コンピュータシステムを指します。金融機関や政府機関などで広く利用されており、トランザクション処理やデータベースの運用管理に非常に優れた性能を発揮します。

- メインフレーム移行とは何ですか?

-

メインフレーム移行とは、従来のメインフレーム上で稼働しているシステムやアプリケーションを、現代的なITインフラ(クラウド、分散システムなど)へ移行するプロセスを指します。このプロセスは、コスト削減や運用効率化、最新技術の活用を目的とすることが一般的です。

まとめ

メインフレームは高い安定性と信頼性を備え、長年にわたり企業の基幹業務システムを支えてきました。しかし、運用コストや技術者不足といった課題に直面しており、オープン化やクラウド移行が求められる時代に突入しつつあります。

メインフレームの移行に際しては、リビルドやリホスト、リライトなどの手法を活用し、企業のIT戦略に最適な移行プランを選ぶことが重要です。効率的な移行を実現するために、成功事例やサービス情報を参考にしながら、将来を見据えた柔軟な運用環境を構築しましょう。

メインフレーム関連の無料動画はこちらから

-

【オンライン視聴】オープン化やクラウド移行で解決!マイグレーション成功のカギ〜シーイーシーのリホストマイグレーションサービス~

-

【オンライン視聴】生産・サポート終了迫る、富士通製メインフレームの移行先にAWSが最適な理由 〜セキュリティ・コスト・運用、全てを解決するAWSクラウド移行〜

-

【オンライン視聴】成功事例から見る、富士通メインフレームのオープン化 〜短期間・ローリスクで移行可能「リホストマイグレーション」を解説〜

-

【オンライン視聴】大手証券会社様におけるメインフレームのリホスト事例 ー IBM Z/OSで稼働するメインフレームの資産を・Linuxサーバーへリホスト ー

メインフレーム関連のお役立ち資料はこちらから

関連サービス

メインフレームで構築されたシステムを オープンプラットフォームへ再生

「リホストマイグレーション for 富士通メインフレーム」

「リホストマイグレーション for IBMメインフレーム」

マイグレーション関連のコラムはこちらから

-

VB.NETとは?メリット・デメリットから移行についても解説します!

-

オフコンとは? オープンシステムへの移行についても解説

-

Windows 11でIEモードを設定する方法は?画像で分かりやすく解説

-

Windows 11でIEモードはいつまで使える?サポート期限にも注意

-

メインフレームとは?最適な移行方法とオープン化のポイントを徹底解説

-

VMware社 買収後の動向、迫られる選択肢と最適な移行先とは

-

VMware買収とサブスクリプション化による企業への影響

-

Visual Basic 6.0(VB6)システムはもう限界?リスク回避と業務効率化を実現する方法

-

商用UNIX(Solaris、AIX、HP-UX)からLinuxへ移行する方法